2025年3月7日 新潟よつば学園 障害年金勉強会

2025年3月7日、新潟よつば学園にて、障害年金勉強会の講演をさせていただきました。

よつば学園は、視覚障害、聴覚障害、知的障害の障害種別に応じたクラスが設けられており、

生徒さん一人ひとりに合わせた指導が日々行われています。

それぞれの障害に対する支援内容やアプローチが異なる中で、

教職員の皆さまが非常に丁寧に、真摯に取り組まれていることと思います。

3年前、新潟盲学校と新潟聾学校が統合され「新潟県立よつば学園」として開校。

明るく開放感のある校舎で、生徒さんがのびのびと学んでいる様子が目に浮かぶようでした。

お話したこと

勉強会開催の経緯と内容

よつば学園では、卒業後の進路や生活を見据え、

「障害年金についての学習会を定期的に開催したい」

との思いをお持ちで、今回はその一環として勉強会のご依頼いただきました。

今後は2年に一度程度の開催を検討されているとのことです。

前年度には年金機構の職員の方を招いてお話されたそうですが、

「手続きの話が中心で、制度の本質が見えにくかった」というご意見もあったと伺いました。

そこで今回は、制度の背景や考え方、

特に「何をもって障害とみなされるか」という本質的な部分に焦点を当ててお話ししました。

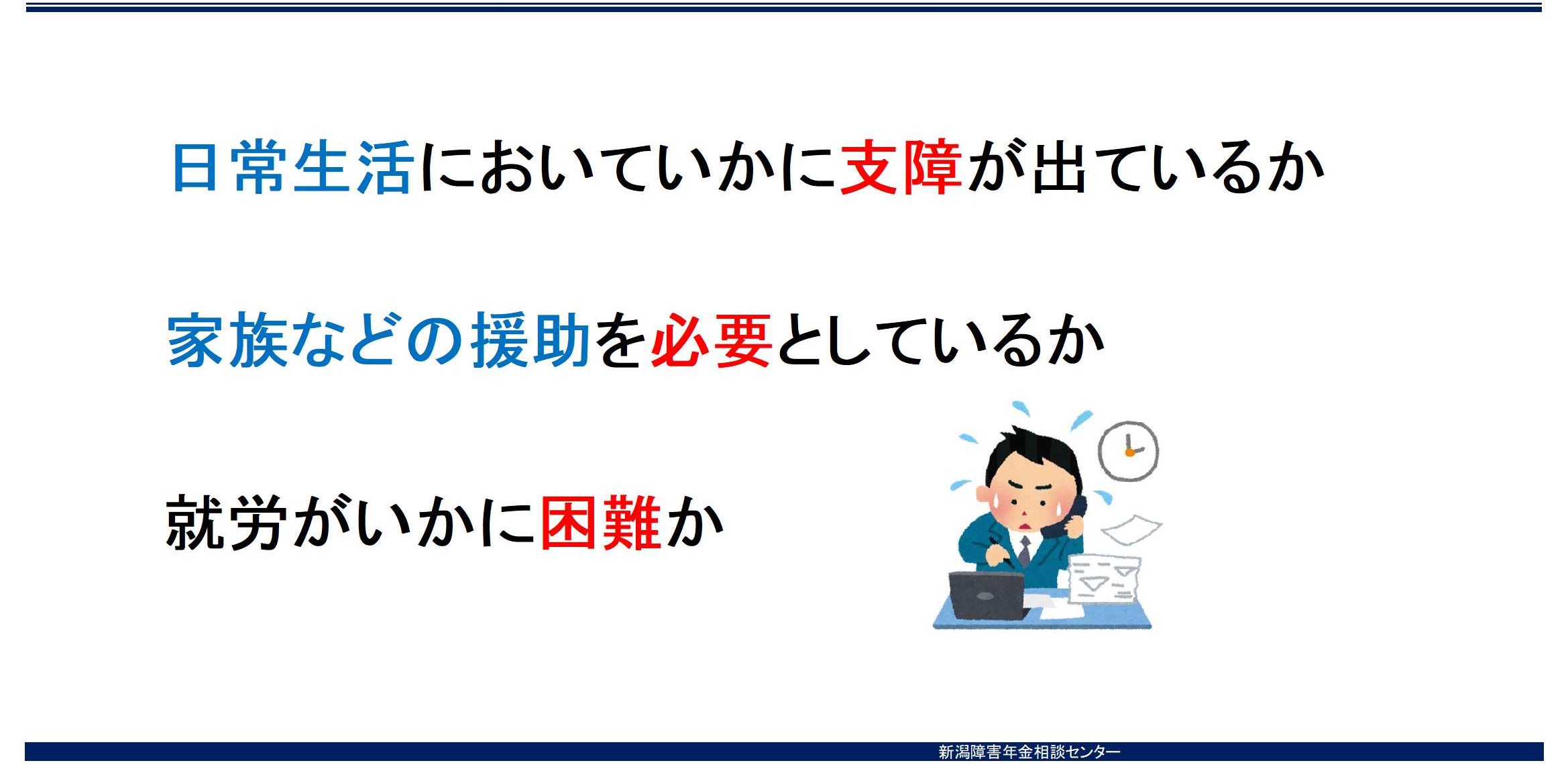

「3つの障害」に共通する障害年金の考え方

よつば学園に在籍する生徒さんは視覚・聴覚・知的(精神)の三つの障害に分かれています。

それぞれの障害は異なる特性があり、一見すると全く別の認定基準や関係法令があるように見えます。

しかし実際には、どの障害も共通するポイントがあり、

最終的には「日常生活における制限(=日常生活で困っていること)」を証明することが

一番重要であるというをお話をしました。

診断書の実物を用いた実践的な内容

勉強会では、

実際に使用される診断書(視覚障害、聴覚障害、精神障害)の3種類を保護者の方々に配布し、

それぞれの障害に応じて医師にどのような記載をしてもらう必要があるかを解説しました。

これにより、「書類の目的」や「申請側が用意すべき情報」が明確になり、

多くの保護者の方が納得の表情を浮かべられていたのが印象的でした。

保護者の積極的な参加 ― 質問と関心の高さ

当日は保護者の方々が非常に真剣に耳を傾けてくださり、

質疑応答の時間には多くのご質問をいただきました。

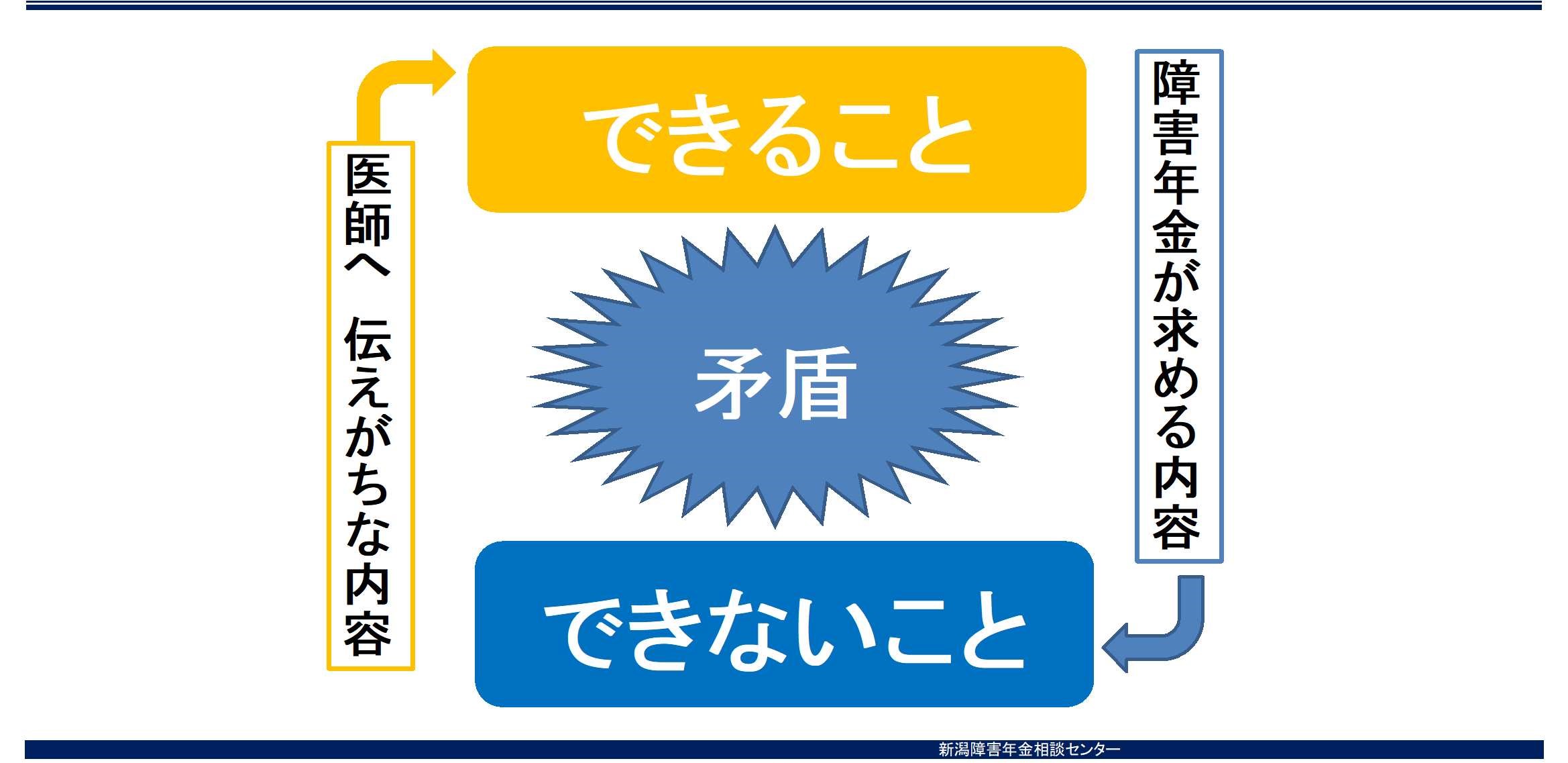

特に印象的だったのは、「お医者さんにどのように、何を伝えたら良いのか?」という質問でした。

「医師ならなんでもわかってくれているはず」と思いがちですが、

実際には、患者さんやご家族からの情報なしには、日常生活上の困難さまでは把握できません。

私は、

「医師も人間です。日常生活の細かな困りごとは、ご本人やご家族が伝える努力が必要です」

とお話ししました。

その上で、「どのような内容を、どのように伝えるべきか」についても、

具体例を挙げながら丁寧にご説明いたしました。

障害年金という制度の複雑さに戸惑いながらも、

「子どもの将来のために、今できることを知っておきたい」

という皆さまの熱意がひしひしと伝わってくる、充実した勉強会となりました。

勉強会を開催する意義

障害年金は申請主義です。障害状態を証明し、申請しない限り受給することはできません。

障害年金は、単なる「手続き」ではなく、社会の中で「生きていくための支え」となる制度です。

制度の正しい理解と、実際に活用できる力を、

これからも保護者の皆様、教育現場の皆様と一緒に育んでいければと願っております。

お礼の手紙

短い時間ではありましたが、

保護者の方、先生方との大変有意義な会となりましたこと感謝申し上げます。

講演実績の最新記事

- 2025年3月12日 新発田竹俣特別支援学校 障害年金勉強会

- 2024年11月5日 長岡聾学校 障害年金勉強会

- 2024年10月10日 見附特別支援学校 障害年金勉強会

- 2023年7月26日 長岡聾学校 障害年金勉強会

- 2020年12月4日 柏崎特別支援学校 障害年金勉強会

- 2020年8月19日 新潟県立川西特別支援学校 障害年金勉強会

- 2019年7月19日 新潟県立吉田特別支援学校 障害年金勉強会

- 2018年9月28日 新潟県立江南特別支援学校川岸分校(高等部)

- 2016年9月15日 江南特別支援学校 障害年金勉強会

- 2015年10月 新潟県知的障害者福祉協議会様での講演

- 特別支援学校での講演実績

- 2015年2月17日「障害年金勉強会」とちおワークス様での講演実績

- 2014年10月21日 【卒業後を考える「障害年金学習会」】

- 2014年6月14日【立川総合病院における障害年金勉強会】

- 2014年5月2日【社会保険労務士による障害年金セミナー】

- 2014年3月25日【社会保険労務士による障害年金セミナー】

- 2013年11月12日【社会保険労務士による難病の方のための障害年金相談会】

新着情報の最新記事

- 新潟県 新潟市北区 K様 女性

- 新潟県 見附市 M様 女性

- 新潟県 新潟市中央区 M様 男性

- 年金機構を装った不審なメールにご注意ください

- 年末年始休業についてのお知らせ

- 新潟県 長岡市 I様 女性

- 新潟県 十日町市 Y様 女性

- 新潟県 新潟市秋葉区 B様 男性

- 新潟県 糸魚川市 Y様 女性

- 新潟県 阿賀野市 K様 男性

- 新潟県 三条市 T様 男性

- 10月10日(金)は休業日です

- 新潟県 加茂市 N様 男性

- 新潟県 村上市 S様 男性

- 新潟県 新潟市南区 I様 女性

- 新潟県 南魚沼市 K様 女性

- 新潟県 新潟市東区 O様 女性

- 新潟県 燕市 K様 女性

- 新潟県 新潟市東区 O様 女性

- 新潟県 燕市 K様 女性

- 新潟県 新潟市秋葉区 K様 女性

- 7月14日(月)は休業日です

- 新潟県 十日町市 T様 女性

- 新潟県 新潟市秋葉区 T様 男性

- 新潟県 柏崎市 W様 男性

- 6月30日(月)は休業日です

- 子供が発達障害で障害年金はもらえるのか? 子供が発達障害と診断されたら、知っておくべき障害年金受給の注意点

- 新潟県 新潟市秋葉区 E様 女性

- 新潟県 長岡市 H様 女性

- 新潟県 南蒲原郡 H様 女性

- 2025年3月12日 新発田竹俣特別支援学校 障害年金勉強会

- 2024年11月5日 長岡聾学校 障害年金勉強会

- 新潟県 新潟市中央区 W様 男性

- 新潟県 新潟市東区 E様 男性

- 新潟県 新潟市江南区 I様 男性

- 新潟県 燕市 M様 男性

- 新潟県 新潟市西蒲区 Y様 女性

- 新潟県 魚沼市 S様 男性

- 新潟県 新潟市西区 W様 女性

- 新潟県 燕市 U様 女性

- 新潟県 新潟市西区 I様 女性

- 新潟県 新潟市東区 Y様 男性

- 新潟県 新潟市西区 K様 男性

- 新潟県 新潟市中央区 M様 男性

- 新潟県 新潟市西蒲区 T様 男性

- 新潟県 三条市 Y様 女性

- 新潟県 新潟市東区 I様 男性

- 新潟県 加茂市 H様 女性

- 新潟県 新潟市北区 N様 女性

- 新潟県 見附市 W様 男性

- 新潟県 新潟市西区 A様 女性

- 新潟県 十日町市 S様 女性

- 新潟県 新潟市西区 T様 女性

- 2024年10月10日 見附特別支援学校 障害年金勉強会

- 新潟県 南魚沼市 M様 男性

- 新潟県 新潟市秋葉区 K様 女性

- 新潟県 燕市 S様 女性

- 新潟県 南魚沼市 T様 女性

- 新潟県 燕市 S様 女性

- 新潟県 十日町市 Y様 男性

- 新潟県 新潟市東区 W様 男性

- 新潟県 新潟市東区 N様 女性

- 新潟県 上越市 K様 女性

- 新潟県 新潟市江南区 W様 男性

- 新潟県 新潟市北区 S様 女性

- 新潟県 見附市 K様 女性

- 新潟県 燕市 A様 女性

- 新潟県 新発田市 K様 男性

- 新潟県 十日町市 Y様 男性

- 新潟県 長岡市 Y様 女性

- 新潟県 五泉市 S様 女性

- 新潟県 新潟市江南区 N様 女性

- 新潟県 十日町市 H様 女性

- 新潟県 見附市 T様 女性

- 新潟県 長岡市 H様 女性

- 新潟県 新潟市中央区 T様 女性

- 新潟県 柏崎市 K様 男性

- 新潟県 三条市 M様 女性

- 新潟県 村上市 I様 女性

- 新潟県 岩船郡関川村 K様 男性

- 新潟県 新潟市東区 T様 女性

- 新潟県 新潟市西区 I様 男性

- 新潟県 上越市 M様 女性

- 新潟県 新潟市中央区 T様 男性

- 新潟県 新潟市東区 W様 女性

- 新潟県 新潟市 T様 女性

- 新潟県 新潟市西区 S様 女性

- 新潟県 新潟市北区 Y様 女性

- 新潟県 上越市 M様 女性

- 新潟県 長岡市 U様 女性

- 新潟県 見附市 I様 女性

- 新潟県 新潟市 T様 女性

- 障害年金受給中です。仕事をするともらえなくなりますか?

- 新潟県 見附市 S様 男性

- 新潟県 三条市 N様 女性

- 新潟県 魚沼市 M様 男性

- 新潟県 新潟市 N様 男性

- 新潟県 十日町市 O様 男性

- 新潟県 妙高市 G様 女性

- 新潟県 西蒲区 N様 男性

- 新潟県 上越市 N様 男性

- 新潟県 上越市 M様 女性

- 新潟県 新発田市 T様 男性

- 10代で年金は請求できる? 特別児童扶養手当とは?

- 2023年7月26日 長岡聾学校 障害年金勉強会

- 新潟県 新潟市中央区 K様 女性

- 新潟県 三条市 F様 女性

- 新潟県 新潟市中央区 I様 女性

- 新潟県 新潟市中央区 K様 女性

- 新潟県 新潟市南区 H様 男性

- 新潟県 新潟市北区 G様 男性

- 新潟県 新潟市 I様 男性

- 新潟県 阿賀野市 H様 女性

- 新潟県 新発田市 I様 女性

- 新潟県 新潟市南区 H様 男性

- 新潟県 新潟市江南区 S様 女性

- 新潟県 新潟市東区 T様 男性

- 新潟県 新発田市 S様 男性

- 新潟県 見附市 K様 女性

- 新潟県 新潟市北区 I様 女性

- 新潟県 新潟市北区 N様 女性

- 新潟県 新潟市中央区 S様 女性

- 新潟県 三条市 T様 男性

- 新潟県 柏崎市 K様 女性

- 新潟県 新潟市北区 I様 男性

- 新潟県 十日町市 S様 男性

- 新潟県 三条市 Y様 男性

- 新潟県 燕市 I様 女性

- 新潟県 新潟市東区 K様 女性

- 新潟県 胎内市 H様 男性

- 新潟県 長岡市 T様 女性

- 新潟県 長岡市 T様 男性

- 新潟県 新潟市秋葉区 S様 女性

- 新潟県 十日町 K様 男性

- 新潟県 上越市 K様 男性

- 新潟県 新潟市江南区 I様 男性

- 新潟県 新潟市江南区 M様 女性

- 新潟県 新潟市西蒲区 Y様 男性

- 新潟県 新潟市西区 S様 女性

- 新潟県 新潟市西区 M様 男性

- 遡及請求をしたいが、過去のカルテでは病状が重くない場合

- 経済的に苦しくて年金を免除しているが、障害年金の申請はできる?

- 新潟県 新潟市西区 W様 女性

- 新潟県 新潟市東区 T様 男性

- 新潟県 長岡市 I様 男性

- 新潟県 新潟市西区 T様 女性

- 新潟県 燕市 H様 男性

- 新潟県 西蒲原郡弥彦村 H様 男性

- 東京都練馬区 K様 女性

- ニュースレター2021年4月号

- 新潟県加茂市 I様 女性

- 新潟県 新潟市西区 Y様 男性

- 新潟県 三条市 O様 女性

- 障害年金サポート費用、成果報酬料の確定申告について

- ニュースレター2021年3月号(特別支援学校)

- ニュースレター2021年2月号

- 更新サポートの成果報酬について

- 新潟県 新発田市 A様 男性

- 新潟県 新潟市西区 S様 男性

- 新潟県 燕市 K様 男性

- 新潟県 新潟市江南区 N様 男性

- 新潟県 新潟市西蒲区 S様 女性

- ニュースレター2021年1月号(特別支援学校)

- 障害状態確認届の提出期限を過ぎる場合について

- 新潟県 新潟市江南区 K様 男性

- 新潟県 新潟市東区 S様 女性

- ニュースレター2020年12月号

- 新潟県 新潟市秋葉区 Y様 女性

- 2020年12月4日 柏崎特別支援学校 障害年金勉強会

- 遡及請求とは?

- 新潟県 燕市 I様 男性

- 新潟県東区 N様 女性

- 新潟県 長岡市 W様 女性

- 新潟県 新発田市 K様 女性

- そもそも「障害」とはなんでしょうか

- ニュースレター2020年11月号(特別支援学校)

- 新潟県 柏崎市 S様 女性

- 新潟県 新潟市 東区 O様 男性

- 新潟県 新発田市 T様 女性

- 新潟県 新潟市 西蒲区 I様 女性

- 新潟県 上越市 T様 男性

- 新潟県 五泉市 M様 男性

- 新潟県 新潟市 西蒲区 U様 男性

- 障害厚生年金受給と健康保険(扶養)について

- ニュースレター2020年10月号

- 新潟県 新潟市 西区 T様 女性

- 新潟県 新潟市 秋葉区 I様 女性

- 新発田市 S様 女性

- 村上市 N様 女性

- 燕市 N様 男性

- 新潟市南区 S様 男性

- 長岡市 S様 女性

- 新発田市 O様 男性

- 新潟市東区 N様 男性